Виртуальный некрополь

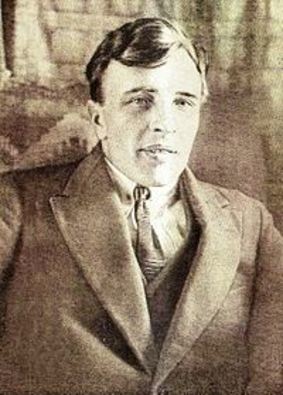

Бонч-Осмоловский Глеб Анатольевич

-

Дата рождения

-

Место рожденияимение Блонь, Игуменский уезд Минской губернии, ныне Пуховичский район Минской области (Республика Беларусь)

-

Дата смерти1 ноября, 1943

-

Место смертиКазань

-

КладбищеАрское Казань ул. Николая Ершова, д. 25

-

Описание местоположенияКатолический участок (слева от центральных ворот), рядом с бывшей часовней

-

Фото захоронения

-

Объект культурного наследияФедеральный

-

Биография

Антрополог, археолог (специалист по раннему палеолиту); этнограф (исследователь народов Крыма и Кавказа), геолог, музейный работник, доктор исторических наук

Будущий ученый родился в семье народников Анатолия Осиповича и Варвары Ивановны Бонч-Осмоловских, у которых была возможность реализовать свои революционные взгляды на практике в общении с крестьянами семейного имения Блонь. Начальное образование он получил в местной сельской школе. Затем, окончив коммерческое училище и Минскую гимназию, в 1909 году поступил в Петербургский университет, на естественный разряд физико-математического факультета. Документ о завершении учебы получил только в 1923 году.

На первом курсе познакомился с В.В. Богдановым, ученым секретарем Этнографического отдела Общества любителей естествознания, археологии и этнографии. Встреча эта оказалась судьбоносной. Глеб отправился в этнографическую экспедицию на Кавказ.

Первые исследовательские работы Бонч-Осмоловского, собравшего обильный материал, быстро привлекли внимание исследователей. В 1912 году он выступил в Русском Антропологическом обществе при Санкт-Петербургском университете сразу с двумя докладами – о семейном и родовом строе хевсур и об их обычаях и верованиях.

Его научные работы 1912-1913 годов так и не получили своего завершения. В 1915 году, не сдав последний экзамен и не защитив диплома, Бонч-Осмоловский ушел добровольцем на фронт. Служил шофером в танковых войсках, ходил в опасные разведки. Простудившись весной 1917 года, заболел туберкулезом и был отправлен на лечение в Петроград.

Он с восторгом принял февральскую революцию. С победой Октябрьской революции стал в ряды активных деятелей советской власти. Необходимость лечения от туберкулеза привела его в Крым, где он принял активное участие в охране художественных и исторических ценностей. С захватом Крыма белыми ему как активному советскому работнику пришлось скрываться, чтобы остаться в живых. Белое движение не привлекало Бонч-Осмоловского, спасение страны он видел в большевиках. В 1918-1919 годах входил в подпольную организацию.

В 1920-1921 годах ученый заведовал Крымским комитетом по делам музеев, занимавшемся национализацией предметов искусства, брошенных в период революции в Крыму. В декабре 1921 года вернулся в Петроград, чтобы заняться археологией. С 1 октября 1922 года начал работать сотрудником Этнографического отдела Русского музея, занялся исследованиями в области палеолита. В 1919-1924 годах участвовал в этнографических экспедициях и раскопках в различных районах Крыма, собирал сведения об обрядах татар в Судакском и Бахчисарайском районах, занимался приобретением для музея предметов быта крымских татар. 11 сентября 1924 года в гроте Киик-Коба впервые в СССР обнаружил остатки неандертальского человека. Это был древнейший на территории страны памятник эпохи мустье. Это дало Г.А. Бонч-Осмоловскому сформулировать гипотезу о переходе предков человека от древесного к наземному образу жизни задолго до превращения обезьяны в человека.

С 1924 по 1930 год он был ассистентом кафедры антропологии Ленинградского государственного университета. В Русском музее продолжал работать в должности старшего помощника хранителя по этнографическому отделу. С 1930 по 1933 год – старший научный сотрудник в Государственной Академии истории материальной культуры. Был старшим специалистом и заведующим Четвертичного отдела Геологического института АН СССР.

29 ноября 1933 года был арестован по обвинению в причастности к «националистической фашистской организации» («Дело славистов»), 12 апреля 1934 года осужден по ст. 58, п. 10, 11 УК РСФСР на 3 года заключения. В Ухтпечлаге (Воркута) работал геологом рудника и бурколонны разведки угля. Внес ряд новшеств в практику углеразведки. Освобожден досрочно 25 февраля 1936 года без права проживания в крупных городах. После снятия судимости 22.02.1941 вернулся в Ленинград, работал старшим научным сотрудником Института истории материальной культуры АН СССР и внештатным профессором Ленинградского университета. Высшая аттестационная комиссия, рассмотрев 2 тома монографии «Палеолит Крыма», присудила ему в начале войны степень доктора наук без защиты диссертации.

В ноябре 1941 года в группе сотрудников Института истории материальной культуры эвакуировался в Казань вместе с женой – Н. В. Тагеевой. С 1942 года преподавал в КГУ антропогенез, работал над рукописью третьего тома монографии и одновременно был сотрудником Института физиологии АН СССР.

Умер внезапно 1 ноября 1943 года в возрасте 52 лет.

Захоронение - объект культурного наследия федерального значения

-

Уточнение, внесение изменений в данные:Любовь Владимировна Агеева , ageevalv@mail.ru